Революция 1917 года: 100 лет в обед

Часть 1. Как мы дошли до жизни такой

Когда те сибмамы, которым сегодня около 40, были еще девочками, история Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны представлялась им кристально ясной. Честные и благородные красногвардейцы победили подлых и жестоких белогвардейцев, чтобы вести страну к свободе, равенству, братству и всеобщему счастью.

Когда те сибмамы, которым сегодня около 40, были еще девочками, история Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны представлялась им кристально ясной. Честные и благородные красногвардейцы победили подлых и жестоких белогвардейцев, чтобы вести страну к свободе, равенству, братству и всеобщему счастью.

Когда те сибмамы, которым сегодня около 30, были еще девочками, история Октябрьского переворота тоже представлялась им совершенно очевидной. Благородные и романтичные белые офицеры противостояли ордам неграмотных крестьян, ведомых немецкими агентами. Где-то там, на рубеже веков, осталась идеальная «Россия, которую мы потеряли», с гимназистками румяными, романсами по вечерам, самоварами и хрустом французской булки.

Дети сибмам, изнывая над учебниками истории, мучительно пытаются понять, что же это все-таки было 105 лет назад. Трагическая случайность? Историческая неизбежность? Революция или переворот?

Сегодня, накануне этой даты, мы предлагаем вам освежить некоторые факты нашей грандиозной истории, чтобы говорить о ней с детьми без идеологических фильтров.

Зачем, ведь все было так хорошо?

К началу XX века Россия находилась в довольно сложном политическом и экономическом положении. Помните, как трогательно и по-семейному описано рабство в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»? Когда читаешь, как внимательны и терпеливы были белые господа к рабам, как преданно негры любили своих хозяев, остается только удивляться – из-за чего разгорелся весь сыр-бор, война между Севером и Югом…

” Следует признать, что тщательно воссоздаваемая романистами пасторальная Россия, с отцом-барином и детьми-крестьянами, тоже не более чем кривое зеркало для переживавшей мучительную «ломку» державы.

Кстати, рабство в России и США отменили почти одновременно – в 1861 году у нас, и в 1865 – у них. Вот с этого, пожалуй, и начнем.

Александр II Освободитель

Александр II Освободитель

Александра II назвали Освободителем, а надо бы – реформатором. С самого момента своего восшествия на престол в 1856 году он пытался перекроить свою державу, в которой экономические и политические проблемы не просто назрели, а перезрели и готовы были разрушить ее изнутри. Однако каждое такое судьбоносное решение было словно оборванным на полуслове.

-

Освободил крепостных крестьян, но получение земельных наделов было оговорено таким количеством дополнительных условий, что и спустя 20 лет существенная часть крестьян так и не выкупили ее, зато были обязаны отрабатывать оброк и барщину. Такое «освобождение» оказалось не лучше прежнего рабства, так что страну еще долго сотрясали крестьянские бунты, усмиряемые войсками.

-

Провел удивительную по тем временам судебную реформу, фактически приблизив суды к современным: в России впервые появился состязательный (обвинение против защиты) гласный (открытый для публики) суд присяжных, а сама судебная система стала независимой ветвью власти.

-

Дал необыкновенную свободу университетам: теперь ректоры и профессора избирались научным сообществом, а сами университеты стали прибежищем либеральной интеллигенции.

-

Присоединил к империи Среднюю Азию, Северный Кавказ, Дальний Восток, Бессарабию… и продал Аляску. Впрочем, тогда, в 1867 году эта сделка не казалась невыгодной, напротив, передовая общественность еще и возмущалась военными кампаниями, считая Среднюю Азию «бессмысленным приобретением». Империя стала столь велика, что напоминала подростка, который вытянулся слишком быстро и никак не может управиться с собственными руками и ногами.

-

Чтобы хоть как-то управлять империей, всячески поощрялось строительство железных дорог; государство обещало компенсировать любые убытки, которые мог понести предприниматель – владелец частной железнодорожной ветки. В итоге коррупция в этой отдельно взятой области достигла фантастических размеров, а траты бюджета превзошли его возможности.

-

Создал местное самоуправление (земства), но только в центральных губерниях – до Сибири земства добрались только к 1917 году. Главная же политическая проблема – ограничение самодержавной власти – и вовсе осталась за бортом реформ; планировалось создание совещательного органа при императоре. Возможно, вам это кажется не слишком прогрессивным, но по тем временам это был шок и сенсация! И это в итоге его и погубило.

” Именно в годы царствования Александра II появилось движение «народничества». В поисках новой модели общества (современной, справедливой, европейской, но «исконно русской») тысячи студентов, интеллигентов, разночинцев предпринимали «хождение в народ».

Крестьян пытались учить грамоте, рассказывали об идеальном мироустройстве, при котором всю землю передадут тем, кто ее обрабатывает, и даже пропагандировали революционные преобразования. Естественно, народников арестовывали (иногда по доносу самих крестьян), судили, ссылали – так из прекраснодушных идеалистов родились первые мученики революции.

Все политические партии, которые принимали участие в революционных событиях начала XX века, родились именно тогда, в 1870-х, ведь народничество было крайне неоднородным.

-

Из либеральных реформистов, настроенных на сотрудничество с властями, появились кадеты, конституционные демократы.

-

Центристы, видевшие будущее в народной революции, стали членами РСДРП (российской социал-демократической партии, той самой, что раскололась на большевиков и меньшевиков).

-

«Леваки», не готовые ждать народную революцию и полагавшие, что для свержения самодержавия достаточно заговора, стали позже эсерами – социал-революционерами.

Тогда же появились и первые террористические группы, полагавшие, что наводящие ужас публичные убийства – лучший способ дать понять власти, что государственное устройство нуждается в некоторой демократизации. Жертвой одной из них, «Народная воля» и стал в марте 1881 года Александр II.

” Интересный факт: у Игнатия Гриневицкого, бомбометателя и цареубийцы, была подпольная кличка «Котик».

” История не знает сослагательного наклонения: ах, если бы реформы были чуть продуманнее, чуть смелее, чуть радикальнее!

Александр III. Миротворец

Как можно было полагать, усилия террористов-народовольцев привели к прямо противоположному результату; вместо практически принятого при его отце проекта по участию «представителей от земств и значительных городов в подготовке законодательных мероприятий» был принят крайне консервативный Манифест о незыблемости самодержавия. Все либеральные министры отправлены в отставку. С тем же энтузиазмом, с которым его отец проводил реформы, Александр III принялся проводить контрреформы.

Как можно было полагать, усилия террористов-народовольцев привели к прямо противоположному результату; вместо практически принятого при его отце проекта по участию «представителей от земств и значительных городов в подготовке законодательных мероприятий» был принят крайне консервативный Манифест о незыблемости самодержавия. Все либеральные министры отправлены в отставку. С тем же энтузиазмом, с которым его отец проводил реформы, Александр III принялся проводить контрреформы.

Местное самоуправление было сведено до проформы (приказчики и мелкие торговцы и вовсе лишились избирательного права), автономию университетов упразднили, зато ввели необычайно суровую цензуру, евреев выселили из городов «за черту оседлости» (эти правила распространялись, кстати, и на приезжавших из Европы и США евреев-коммерсантов, к немалому изумлению последних), а начальные школы вернули церкви.

Наконец, вышел знаменитый «Циркуляр о кухаркиных детях», рекомендовавший директорам гимназий «освободиться от детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». И это в стране, жители которой и так не блистали грамотностью!

” По данным всеобщей переписи 1897 года в европейской части России неграмотно было 70% населения, а в Томской губернии (к которой относился наш Новониколаевск) неграмотных было 89,1%.

” Интересный факт: «Циркуляр о кухаркиных детях» обратной силы не имел, но директора учебных заведений от греха подальше стали исключать всех «народных» учеников. Одной из жертв нового закона стал Корней Чуковский, в будущем – великий детский поэт.

Зато где Александр III был успешен – так это в экономике. Сразу несколько предпринятых им шагов позволили России вырваться вперед в мировой гонке.

Наиболее удачной можно признать протекционистскую политику: импортные пошлины были повышены в разы, на некоторые товары они достигали 70% стоимости. Предприниматели, наконец, переориентировались с коммерции на производство. По объему промышленного производства Россия вышла на 5-6 место в мире. Не стоит обманываться: 5-6 место значит, что этот самый объем промышленного производства, а также национальный доход на душу населения были втрое ниже, чем в Германии и Англии.

” Интересный факт: за время царствования Александра II идея либерализации международной торговли стала в обществе очень просто популярной. Не удивительно, что, несмотря на явный положительный эффект, протекционизм встретили в штыки. Дмитрия Менделеева, который выступил с пропагандой протекционизма, не выбрали затем в академию и лишили профессорской кафедры.

Вторым успешным преобразованием стал выкуп значительной части железных дорог – все-таки это была ключевая, стратегическая область национальной экономики. Удивительным образом после этого они стали приносить прибыль – и немалую, более 100 миллионов в год!

Наконец, были предприняты шаги в области облегчения положения беднейших слоев общества. Для крестьян (наконец-то!) снизили стоимость земли, которую они выкупали-выкупали, да так и не смогли выкупить после 1861 года. На фабриках и заводах запретили использовать труд детей до 12 лет (а детям постарше установили сокращенный восьмичасовой рабочий день).

Реакционная внутренняя политика и экономический рост оказали действие на российское общество: политические страсти улеглись, терроризм практически сошел на нет. Заметная попытка политического убийства (впрочем, крайне неумелая) была предпринята в марте 1887 года, а объектом покушения стал сам Александр III. За давностью лет о ней можно было забыть, если бы среди горе-заговорщиков, казненных в Шлиссельбургской крепости, не оказался Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова-Ленина.

Реакционная внутренняя политика и экономический рост оказали действие на российское общество: политические страсти улеглись, терроризм практически сошел на нет. Заметная попытка политического убийства (впрочем, крайне неумелая) была предпринята в марте 1887 года, а объектом покушения стал сам Александр III. За давностью лет о ней можно было забыть, если бы среди горе-заговорщиков, казненных в Шлиссельбургской крепости, не оказался Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова-Ленина.

” Интересный факт: по воспоминаниям старшей сестры Анны Ильиничны, Владимир Ульянов сказал после казни брата: «Нет, мы пойдём не таким путем. Не таким путем надо идти». Чеканная формулировка «Мы пойдем другим путем» принадлежит Владимиру Маяковскому, использовавшему похожую фразу в поэме «Владимир Ильич Ленин».

” История не знает сослагательного наклонения: вот если бы к экономическому росту добавить политические свободы!

Николай II. Последний

Последней предреволюционной главой нашей истории стал, наверное, самый известный русский император – Николай II. В 1894 году он унаследовал очень своеобразную страну: с одной стороны, со времен его дедушки с экономикой в стране определенно стало лучше: устойчивый рост производства – от 2 до 5% в год в различных отраслях, можно в современных выражениях смело трактовать как «подъем с колен». Из аграрного захолустья Европы страна медленно, но верно превращалась в индустриального колосса.

Последней предреволюционной главой нашей истории стал, наверное, самый известный русский император – Николай II. В 1894 году он унаследовал очень своеобразную страну: с одной стороны, со времен его дедушки с экономикой в стране определенно стало лучше: устойчивый рост производства – от 2 до 5% в год в различных отраслях, можно в современных выражениях смело трактовать как «подъем с колен». Из аграрного захолустья Европы страна медленно, но верно превращалась в индустриального колосса.

С другой стороны, система управления страной не поменялась ни на йоту: все та же неповоротливая, забюрократизированная, жесткая, как скипетр вертикаль абсолютной монархии, последней (если не считать Ватикан) в Европе. Что же сделал Николай II после того, как из цесаревича превратился в императора?

-

Первым делом (не удивляйтесь) женился. Не прошло и месяца с момента смерти его отца, Александра III, так что медовый месяц молодожены провели в трауре.

-

Вторым делом обратился с речью к представителям дворянства, земств и городов, прибывших поздравить его с бракосочетанием. Наверное, было бы достаточно простого «спасибо», но 26-летний император пошел дальше – сообщил подданным о намерении «охранять самодержавие» также твердо, как и его покойный родитель, а надежды на участие общества в управлении страной назвал «бессмысленными». Даже ярые приверженцы монарха не могли не отметить с тревогой, что популярность Николая II после этого заявления начала если не таять, то подтаивать.

-

Окончательно испортила вступление на престол трагедия на Ходынском поле: во время коронации императорской четы в давке за сувенирами погибло 1300 человек.

Если политические преобразования Николай II откладывал, «марш на восток», начатый дедом, очень даже поддерживал. Все силы и средства были брошены на то, чтобы объединить империю в единый дееспособный организм, и способ был только один: сделать Дальний Восток не формальной, а реальной частью империи. Для этого требовалась мощная и широкая артерия, которая связала бы его с далеким центром страны: Транссибирская железнодорожная магистраль.

” Интересный факт: по суммарной протяжённости железных дорог Россия превосходила любую другую европейскую страну и уступала только США. Впрочем, пересчитывать достижения на душу населения не рекомендуем, итог сразу станет куда менее радостным.

” Интересный факт: электрификация Транссибирской магистрали была завершена в 2002 году. Теперь уже можно сказать «мы строили, строили, и, наконец, построили!»

Железные дороги, в частности Китайско-Восточная, построенная на зарубежной территории, создавались с дальним умыслом: мы планировали дальнейшую экспансию на Дальний Восток. Правда, там нас ждал мощный, жадный, крепчающий год от года противник: Япония. Вооруженного конфликта с Империей восходящего солнца не избежать, и Николай второй и его правительство полагали, что это именно то, что нужно: маленькая победоносная война всегда считалась лучшим способом подъема патриотизма, если нужно было отвлечь отбщество от внутренних проблем.

” Интересный факт: вы никогда не задумывались, а какова «биография» спорных Курил, нашего с Японией яблока раздора? В 1885 году с Японией был заключён Симодский трактат, согласно которому Курильские острова к северу от острова Итуруп объявлялись владениями России, а Сахалин объявлялся совместным владением двух стран. В 1875 году Петербургский договор зафиксировал передачу Сахалина России в обмен на передачу Японии всех 18 Курильских островов. И только после Второй Мировой все: и Сахалин, и Курилы стали советскими.

Теперь железная дорога позволяла перебросить войска на Дальний Восток не за полтора года (пешком!) а за три недели. Император заручился поддержкой Германии и Австрии (за Японией, откусывающей от Кореи и Китая кусок за куском, стояла Великобритания). Был «прокачан» российский флот: в составе Первой Тихоокеанской эскадры 10 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера, 10 бронепалубных крейсеров и так далее, и далее... Была составлена целая судостроительная программа «Для нужд Дальнего Востока»!

” Наконец, в конце 1903 года русская разведка доносит: Япония полностью готова к нападению, был известен даже день атаки. Генштаб составил несколько вполне сносных планов военной кампании и представил их государю. И… и мы прозевали войну!

27 января – японские войска обстреливают русскую эскадру у Порт-Артура, что позволяет им спустя пару недель беспрепятственно десантироваться в Корее. В мае прервано железнодорожное сообщение этого стратегического порта с Россией. В августе – начата осада. В декабре – крепость капитулирует, остатки эскадры – затоплены.

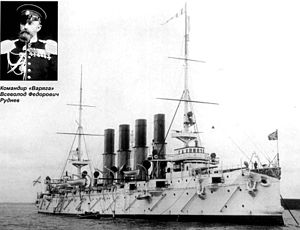

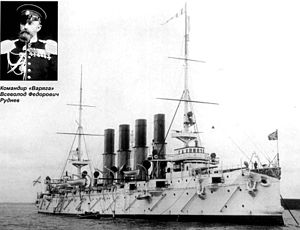

” Интересный факт: легендарный крейсер «Варяг» и хотел принять участие в Порт-Артурском сражении, но не мог; на тот момент его заблокировали в бухте нейтрального корейского города Чемульпо японские корабли. В попытке прорваться к своим «Варяг» и канонирская лодка «Кореец» приняли неравный бой. «Варяг» получил множество пробоин, более 30 членов экипажа были убиты, почти две сотни – ранены. После эвакуации членов экипажа на нейтральные суда, на крейсере открыли кингстоны и затопили его.

Но японцы достали корабль со дна, отремонтировали и вновь ввели в строй! Он стал учебным кораблем японского флота, в знак уважения к мужеству русских моряков на нем оставили надпись «Варяг».

Но и это не конец приключений корабля! Поскольку в Первой мировой Россия и Япония были уже союзниками, Россия выкупила «Варяг» и снова включила в состав эскадры, на сей раз – Северного Ледовитого океана.

Для ремонта корабль отправили в Британию, но пока его чинили – в России вспыхнула революция, да-да, та самая, Октябрьская. Новое советское правительство не торопилось оплачивать услуги британских судоремонтников, и корабль продали Германии на металлолом. Но «Варяг», вероятно, не хотел становиться ломом – он затонул при буксировке в Ирландском море, его останки были взорваны. Достойная смерть героического крейсера!

Между тем японцы весь 1905 год теснили русскую армию на суше и, наконец, в мае 1905 года нанесли нашей эскадре поражение в Цусимском сражении. Война, запланированная в качестве «маленькой победоносной» обернулась для России не только сокрушительным позорным поражением, не только полным разорением, но революцией…

” История не знает сослагательного наклонения: ах, если бы мы еще тогда поняли, что «маленькая победоносная война» не решает никаких проблем, даже если она действительно маленькая и победоносная!

5.11.2017

обновлено 4.11.22

Автор: Екатерина Ершова

Когда те сибмамы, которым сегодня около 40, были еще девочками, история Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны представлялась им кристально ясной. Честные и благородные красногвардейцы победили подлых и жестоких белогвардейцев, чтобы вести страну к свободе, равенству, братству и всеобщему счастью.

Когда те сибмамы, которым сегодня около 40, были еще девочками, история Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны представлялась им кристально ясной. Честные и благородные красногвардейцы победили подлых и жестоких белогвардейцев, чтобы вести страну к свободе, равенству, братству и всеобщему счастью. Александр II Освободитель

Александр II Освободитель

Как можно было полагать, усилия террористов-народовольцев привели к прямо противоположному результату; вместо практически принятого при его отце проекта по участию «представителей от земств и значительных городов в подготовке законодательных мероприятий» был принят крайне консервативный Манифест о незыблемости самодержавия. Все либеральные министры отправлены в отставку. С тем же энтузиазмом, с которым его отец проводил реформы, Александр III принялся проводить контрреформы.

Как можно было полагать, усилия террористов-народовольцев привели к прямо противоположному результату; вместо практически принятого при его отце проекта по участию «представителей от земств и значительных городов в подготовке законодательных мероприятий» был принят крайне консервативный Манифест о незыблемости самодержавия. Все либеральные министры отправлены в отставку. С тем же энтузиазмом, с которым его отец проводил реформы, Александр III принялся проводить контрреформы. Реакционная внутренняя политика и экономический рост оказали действие на российское общество: политические страсти улеглись, терроризм практически сошел на нет. Заметная попытка политического убийства (впрочем, крайне неумелая) была предпринята в марте 1887 года, а объектом покушения стал сам Александр III. За давностью лет о ней можно было забыть, если бы среди горе-заговорщиков, казненных в Шлиссельбургской крепости, не оказался Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова-Ленина.

Реакционная внутренняя политика и экономический рост оказали действие на российское общество: политические страсти улеглись, терроризм практически сошел на нет. Заметная попытка политического убийства (впрочем, крайне неумелая) была предпринята в марте 1887 года, а объектом покушения стал сам Александр III. За давностью лет о ней можно было забыть, если бы среди горе-заговорщиков, казненных в Шлиссельбургской крепости, не оказался Александр Ульянов, старший брат Владимира Ульянова-Ленина. Последней предреволюционной главой нашей истории стал, наверное, самый известный русский император – Николай II. В 1894 году он унаследовал очень своеобразную страну: с одной стороны, со времен его дедушки с экономикой в стране определенно стало лучше: устойчивый рост производства – от 2 до 5% в год в различных отраслях, можно в современных выражениях смело трактовать как «подъем с колен». Из аграрного захолустья Европы страна медленно, но верно превращалась в индустриального колосса.

Последней предреволюционной главой нашей истории стал, наверное, самый известный русский император – Николай II. В 1894 году он унаследовал очень своеобразную страну: с одной стороны, со времен его дедушки с экономикой в стране определенно стало лучше: устойчивый рост производства – от 2 до 5% в год в различных отраслях, можно в современных выражениях смело трактовать как «подъем с колен». Из аграрного захолустья Европы страна медленно, но верно превращалась в индустриального колосса.